지난 5월 20일 국회 본회의에서 전자서명법 개정으로 공인인증서가 법적 지위를 잃게 됐다.

이로써 1999년부터 독점적 인증 수단으로 사용된 공인인증서가 21년간의 역사를 뒤로하게 된다.

현재 인증 기관은 ▲금융결제원 ▲코스콤 ▲한국정보인증 ▲한국전자인증 ▲한국무역정보통신의 5개로, 누적 발급 건수는 2020년 2월 기준 누적 발급 건수는 4,293만 7,666건에 달한다.

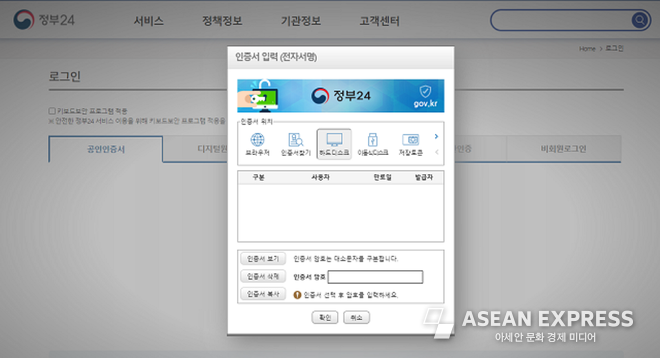

1999년 공인인증기관에서 발급한 인증서를 공인인증서로 정의한 ‘전자서명법’에 따라, 과학기술정보통신부는 5개 인증기관을 통해 공인인증서를 발급해왔다.

2006년 전자금융감독규정을 개정해 전자금융거래에서 공인인증서 사용을 의무화했고 액티브X(Active X) 기술을 통한 공인인증서 설치가 보편화됐으며, 2010년 전자금융감독규정이 개정하면서 스마트폰 보급이 확대되고 온라인 중소쇼핑몰 이용시 스마트폰에도 공인인증서 사용을 의무화했다.

다만 액티브X의 불편함, 외국인의 사용 제한에 2015년 공인인증서 사용 의무를 폐지하게 된다. 한류 열풍에 따른 외국인들이 드라마에 출연한 주연 여배우의 의류를 구매하려다 공인인증서는 국내 발급 카드에만 적용됐기 때문에 외국인들이 구매가 불가능했기 때문이다.

2018년 3월 과학기술정보통신부는 공인인증서 폐지를 골자로 한 전자서명법 개정안을 발의했고 지난 2020년 5월 5일 전부개정안이 과학방송위원회 전체회의를 통과해 5월 20일 법사위원회와 국회 본회의를 통과했다.

개정안은 공인인증서와 사설인증서의 구분을 없애고 동등한 법적 효력을 부여한다는 것을 골자로 담고 있으며, 과학기술정보통신부가 지정한 공인인증기관과 공인전자서명의 기술적 요건이 삭제됐다.

이로써 다양한 전자서명 수단을 활용할 수 있으며, 전자서명의 신뢰성 제고, 이용자의 합리적 선택에 필요한 정보 제공을 위해 ‘전자서명인증업무 인정‧평가제’가 도입될 예정이다.

현행 공인인증기관 지정제를 인정‧평가체제로 변경하고 정부 주도 관리 체계도 최소화한다.

공인인증서가 법적으로 누린 독점 지위가 사라지고 전자서명, 인증수단 활용이 민간시장으로 넘어오면 생체정보인증, 분산신원확인(DID) 등 다양한 인증수단이 쓰이게 되면 수조원에 달하는 대체인증산업이 열리게 될 전망이다.

한편, 민간시장으로 넘어간 만큼 보안 사각지대에 대한 우려도 나온다. 보안성이 담보되지 않은 전자서명은 소비자 피해와 분쟁을 야기할 수 있다는 의미다.

이에, 유럽연합(EU)과 같은 제도의 도입을 요구하는 목소리도 있다.

현재 유럽연합(EU)은 전자신원확인 및 인증 등에 관한 규정을 적용 중인데 고급 전자서명의 기술적 요건을 규정하고 고급 전자서명에는 법령상 요구되는 서명의 효력을, 기타 전자서명에는 당사자간의 서명 효력을 부여하고 있다.

또한 사설기관의 인증을 타 기관에서도 활용할 수 있도록 DID의 제도적 편입 방안에 대한 법제화 목소리도 나온다.

이와 함께 고위험거래 인증절차 강화 방안도 마련해야 한다는 목소리도 있다.

정부는 ‘금융분야 전자서명‧본인확인‧인증제도 혁신방안 연구’ 정책연구용역을 진행 중이며, 금융규제 샌드박스를 통해 안면인식결제, DID 등을 혁신금융서비스로 지정하기도 했다.

현재 정책적으로 ‘디지털금융 종합혁신방안’과 ‘전자금융거래법 개정안’ 등이 전자서명법 개정안 이후 세부 추진과제로 실행에 옮겨질 예정이다.