미국 컴퓨터통신산업협회(CCIA)가 정밀지도 반출 제한, 클라우드서비스 보안인증(CSAP) 등을 무역장벽이라고 주장하며 미국 무역대표부(USTR)에 제출한 의견서가 공개됐다.

상호주의(相互主義)에 입각했을 때 정보통신기술(ICT) 분야에서 본격적인 무역 전쟁으로 번질 트리거(Trigger) 될 수 있다는 관측이 제기된다.

반면, 한국의 시장・제도 현실을 도외시한채 미국의 주장이라는 비판도 제기됐다.

지난 3월 24일 USTR에 제출한 CCIA의 불공정 무역관행 보고서에 ▲고정밀 지도 해외 반출 금지 ▲CSAP ▲디지털시장 규제 ▲AI 기본법 ▲콘텐츠전송서비스(CDN) 콘텐츠 규제 등을 무역장벽으로 지목했다.

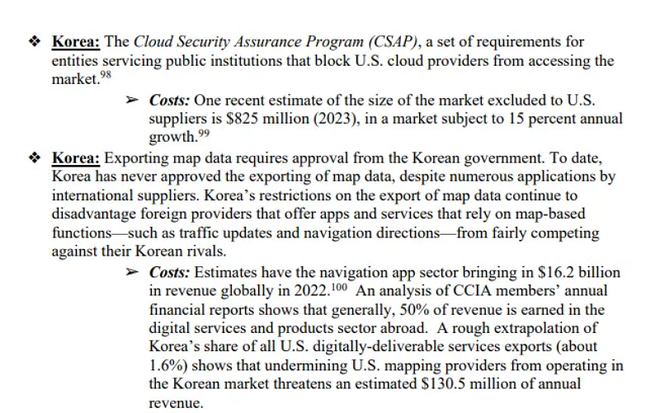

미국 컴퓨터통신산업협회(CCIA)는 클라우드서비스 보안인증(CSAP)이 미국 클라우드 기업의 시장 진입을 막는다고 주장했다.

CCIA는 “CSAP로 인해 미국 클라우드 업체들이 시장 접근에 제한을 받고 있다.”면서 “미국 업체들이 배제된 시장 규모는 8억 2,500만 달러(2023년 기준)로 추정된다.”고 구체 수치까지 들어 언급했다.

국내 IT업계는 CSAP가 외국계 클라우드 기업의 문호를 안정적으로 개방하는 제도라고 반박한다.

민감한 국방・정부 내부정보를 포괄하는 상・중 등급을 제외하고 ‘하’ 등급 주요 공공서비스에 글로벌기업이 안정적으로 사업이 가능하도록 문호를 개방했다.

마이크로소프트(MS), 구글 등 클라우드 사업자가 CSAP 인증을 획득하고 시장에 진출했거나, 준비 중이기 떄문이다.

또한, CCIA는 고정밀지도 해외 반출 제한에 대해 “지도 데이터 반출에 대한 한국 정부의 제한 때문에 교통정보 업데이트와 내비게이션 길 안내 등 지도 기반 기능을 제공하는 해외 업체가 한국 라이벌들과 공정한 경쟁을 하는 데에서 계속 불이익을 당하고 있다.”고 밝혔다.

하지만, 최근 안보 위험이 고조되는 가운데, 한국은 분단국가로 민감한 군사 정보 위치가 드러날 수 있다는 외교적・지정학적 이유를 들었다.

이어서 CCIA는 한국 국회의 플랫폼 규제 움직임에 대해 유럽연합(EU) 디지털시장법(DMA)을 모델로 하고 있다고 분석했다.

야당이 발의한 공정거래법 개정안의 경우 일정규모 매출 이상 기업에게 표준계약서, 불합리한 차별금지 등 사전규제를 가하는 내용이 담겼다.

보고서에는 “미국 기업을 불균형적으로 표적으로 삼는 시행 조치는 차별적 대우의 증거이며 합법적 상거래에 대한 불합리한 장벽.”이라면서 제안된 법률에 의해 영향을 받는 미국 기업의 연간 수익을 300억 달러(원화 약 44조 원)가 넘을 것이라고 주장했다.

하지만, 플랫폼 규제와 관련, 과학기술정보통신부와 방송통신위원회는 플랫폼에 대해 사전규제가 아닌 자율규제를 정부 공식입장으로 추진 중이다.

CCIA는 AI 기본법과 관련해 “미국 AI 기업들이 지배적인 특정 모델과 애플리케이션을 대상으로 복잡하고 부담스러운 보고 의무를 부과할 가능성이 있다.”며 우려를 표했다.

하지만, 법안은 아직 시행도 되지 않았고, 시행령도 제정되지 않은 상황으로 ‘AI 기본법’은 국내・외 기업에 동일하게 적용된다.

CDN 규제와 관련해서도 국내 아동・청소년 등을 불법콘텐츠로부터 보호하기 위한 당연한 조치로, 국내외 기업에 차별없이 적용된다고 통신업계는 반박 중이다.