지난 3월 10일 중국 저장성의 항저우 국제공항이 T4터미널 정식 개장했다. 2022년 아시안게임의 기반 부대사업으로 항저우시가 추진했던 ‘항저우 샤오산 국제공항(Hángzhōu Xiāoshān Guójì Jīchǎng)’의 3차 사업인 T4터미널이 준공검사를 통과하면서 정식 개장이 가능하게 됐다. 샤오산 국제공항은 현재 1만 명 이상의 근로자가 설비 점검과 인테리어 마무리 작업을 마쳤다. 연간 여객 운송량 5,000만 명 규모로 설계된 T4터미널이 3차 사업에 투입되면 항저우 공항은 중국 화둥(華東) 지역에서 2번째로 큰 항공 허브로 도약하게 될 전망이다. T4터미널은 ‘에너지 절감 고효율 그린 디자인, 건강하고 쾌적한 품질의 건축, 환경에 맞는 수동적 디자인’을 컨셉으로 운영될 예정이다.

중국 고속도로 요금이 중앙은행 디지털 통화(CBDC) ‘디지털 위안’으로 결제된다. 장쑤성 교통부는 난장시와 연결된 여러 고속도로 노선의 요금소에서 운전자가 디지털 위안으로 통행료를 결제할 수 있게 된다. 운전자가 요금소를 통화할 때 실시간으로 디지털 위안 지갑이 설치된 휴대전화에서 요금이 지불되는 방식이다. 장쑤성 교통부는 디지털 위안 통행료 지불 방식을 다른 고속도로 노선들로 확대하고, 점차 전국 고속도로망에 확대 적용할 계획이다. 2021년 8월 처음으로 산시성에서도 디지털 위안 통행료 지불 요금소를 설치해 요금 지불을 하고 있다. 한편, 후난성의 창사황화국제공항은 국내 최초로 환승객들이 디지털 위안 토큰을 사용할 수 있는 항공터미널이 될 계획을 세우고 있다. 이에 따라 공항을 통과하는 환승객들은 연결 항공편을 기다리는 동안 스마트폰과 하드웨어 지갑을 모두 이용해 상품과 서비스 요금을 지불할 수 있게 된다.

지난 2월 17일 중국 증권감독위원회(이하 ‘증감회’)는 ‘주식발행등록제’를 비롯해 관련제도 및 규칙을 공포일부 및 정식 시행된다고 발표했다. 증감회가 공표한 제도는 증권거래소, 중국결산(中国结算), 증권업협회의 관련 제도 및 규칙 또한 동시에 시행된다. 발표된 제도와 규칙은 총 165부(部) 로 구성됐고 그중 증감회가 발표한 제도와 규칙은 57부, 증권거래소, 중국결산 등이 발표한 관련 제도와 규칙은 108부에 달한 것으로 집계됐다. 또한, 해당 제도 및 규칙은 발행 조건, 등록 절차, 보증 및 위탁 판매, 중대 자산 재편성, 규제 및 법 집행, 투자자 보호 및 기타 방면을 포함하고 있으며, 발행 및 상장 조건을 간소화‧최적화하고, 심사 및 동록 절차를 개선할 것을 명시한 것으로 나타났다. 이어, 증감회는 증권거래소 심사와 증감회 등록에 각각 중점을 두고 상호 연계된 구조를 고수하며, 증권거래소와 증감회의 책임 분담을 명확히 해 심사 및 등록의 효율성과 기대 가능성을 향상시킬 것으로 전망이다. 증권거래소의 심사 과정에서 민감한 사항, 전례가 없는 상황, 중대한 여론, 위법 단서가 발견되면 즉시 증감회에 보고해야 한다. 또한, 해당 부서는 발행 및 위탁 판매

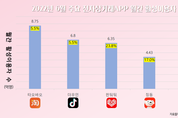

코로나19의 대유행으로 생활권이 오프라인(Offline)에서 온라인(Online) 중심으로 개편되는 가운데 중국의 전자상거래 시장 규모도 확대됐다. 2021년 전자상거래 시장 매출액은 10조 8,000억 위안(원화 약 2,000조 원)을 돌파했고 2022년에는 15%를 성장한 2,300조 원을 돌파할 것으로 예측하고 있다. 중국 공산당 정부가 코로나19에 대한 대응으로 ‘제로 코로나’정책을 유지하는 가운데 모바일 플랫폼에 대한 의존도가 높아지면서 전자상거래 플랫폼, 특히 콘텐츠 플랫폼과 소셜 미디어(Social Media) 플랫폼의 성장이 눈부시다. 2022년 6월 주요 전자상거래 플랫폼의 월간 활성자 이용자 수(MAU) 규모를 살펴보면 타오바오(淘宝), 더우인(抖音), 핀둬둬 (拼多多) 순으로 많은 사람들이 이용한 것으로 나타났고, 샤오홍슈(小红书) 또한 MAU가 2억 명을 돌파했다. 타오바오의 경우 2009년부터 성장해와 전통의 강자가 된 전자상거래 플랫폼으로 볼 수 있다. 틱톡을 운영하는 바이트댄스의 더우인의 경우 라이브 커머스, 오픈 마켓, 영상 내 링크 연결 등의 기능을 추가해 종합 전자 상거래 플랫폼으로 진환하면서 콘텐츠/소셜미디어 플랫폼 중에서

중국의 동영상 플랫폼 ‘더우인(Douyin)’이 배달 산업에 진출할 계획이다. 이미 베이징‧상하이‧광저우 등 대도시에서 내부 테스트를 진행중이다. ‘더우인(Douyin)’은 글로벌 쇼츠 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)의 중국 서비스다. 제일재경에 따르면 더우인은 3월 1일 전국 배달 서비스 출시 계획을 밝혔지만 ‘더우인’과 배달서비스 ‘어러머’가 합작한 배달 사업은 현재 일부 시범도시에서 진행되고 있다고 전했다. 배달 업무와 공동구매 배송은 더우인의 ‘생활 서비스’로 분류될 계획이다. 더우인의 ‘공동구매 배송’ 프로젝트는 베이징‧상하이‧청두에서 시범적으로 진행 중이며, 이들 3개 도시에 셀프 입점을 허용했다. 하지만 후속 개발은 시범 상황에 따라 시범 도시를 점진적으로 확장하는 것을 고려할 것이며 현재 구체적인 일정은 공개되지 않았다. 더우인은 실시간 공동 구매를 내세워 생방송이나 다양한 각도로 상품을 보여줄 예정으로 저렴한 가격에 바로 배송을 받도록 한다는 전략을 내세웠다. 물량공세를 통해 수수료를 최대한 낮추는 다는 전략으로 배달시장의 현재 수수료 비율인 6~8%를 2.5%로 떨어트렸다. 하지만 순탄치 않을 거란 전망도 나온다. 과거 포탈 기업인 바이두

1월 27일 LS일렉트릭이 대만 교통부 철도국이 발주한 490억원 규모 타오위안 ‘푸신역(Puxin)~잉거역(Yingge)’ 구간 철도신호시스템 구축 사업자로 선정 됐다고 밝혔다. 2022년 10월 2,700억원 규모 대만 도시철도 전력시스템 공급에 이어 이번 사업 수주에도 성공하며 현지 시장 주도권 확보에 속도를 내고 있다. 이번 프로젝트는 대만 최대 국제공항이 위치한 타오위안 지역 철도 광역화를 위한 지하화 계획에 따라 ‘푸신역~잉거역’ 구간에 임시 궤도 24km를 구축하는 사업이다. LS일렉트릭은 지난 2013년 타이동 일반철도 지역 신호시스템 구축 사업을 시작으로, 2015년 타이동 차량기지, 2019년 타이난 임시궤도, 2021년 카오슝 도시철도 레드라인 전력시스템, 2022년 카오슝 도시철도 옐로우라인 전력시스템 공급 등 잇달아 수주에 성공하며 현지 누적 수주액은 4,000억원을 넘어섰다. LS일렉트릭는 “글로벌 메이저 기업 중심으로 진입장벽이 높은 대만 철도시장에서 기술력과 신뢰성을 인정받아 꾸준한 수주가 이어지고 있다.” 라며 “대만은 기존 철도 인프라 개선과 도시철도 신설이 예정돼 있어 가파른 성장세를 보이고 있는 만큼 철저한 현지화 전략을

지난 1월 12일(현지시간) DPA통신은 자동차 부품기업 보쉬(Bosh)가 중국에 새로운 연구개발(R&D)센터를 설립해 신에너지차와 자율주행용 부품을 생산할 계획이라고 보도했다. 보쉬는 이 회사가 계획한 총 투자액은 약 9억 5,000만 유로(원화 약 1조 2,681억 원)으로 강소성 쑤저우에 투자해 중국 자동차 기업들을 주요 고객으로 대상으로 2024년 중 완공을 목표로 한다. 보쉬그룹 스테판 하톤 이사회 의장은 성명에서 “쑤저우(강소성)의 새로운 첨단 연구기지구축으로 현지 시장에서 연구개발과 제조 기술을 고도화하고 글로벌 경쟁력을 강화하고 있다.”고 밝혔다. 보쉬는 이미 중국 쑤저우에 여러 공장을 운영하고 있다. 쑤저우는 세계에서 가장 큰 제조‧연구개발지 중 하나다.

앤트 파이낸셜 그룹(Ant Financial Group)의 구조조정안이 발표됐다. 지난 1월 7일 발표된 지배구조 조정안에는 창업주이자 1대 주주인 마윈(Mǎ Yún)의 직간접 지분이 53%에서 6%로 낮아지고 1대 주주가 없는 균등지배형태가 된다. 지배구조 조정전에 앤트 파이낸셜 그룹(이하 ‘앤트 그룹’)은 마윈과 다른 3명의 주주가 공동이해관계인으로 각각 마윈이 34% 나머지 3명이 22%씩 지분을 가지고 항조우윈보투자회사의 지배권을 가지고 이 회사가 다시 2개의 자회사를 지배하면서 각각 31.04%, 22.42%의 지분 보유해 마윈이 실제로 53.46%의 지분을 통제해 1대 주주로서 경영권을 행사했다 지배구조 조정 후에는 마윈과 3명의 주주는 그간 공동행동을 하는 공동이해관계인 계약을 해지하고 지분양수를 통해 각 10%씩의 지분을 갖는 10명의 주주로 항조우윈보투자회사 지분을 2개의 회사로 분리했다. 10명의 균등주주는 공동이해관계인 계약을 모두 해지하고 각자 독자적인 권리를 행사하는 주주로 변화하게 된다. 즉 앤트 그룹은 마윈이 53%를 직간접으로 지배하던 회사에서 마윈은 6.2%의 지분만을 가진 주주로만 남도록 되는 것이다. 이는 앤트 그룹과 알리바