인도네시아에 거주하고 있는 채인숙 시인이 등단한 지 8년만에 첫 번째 시집을 발간했다.

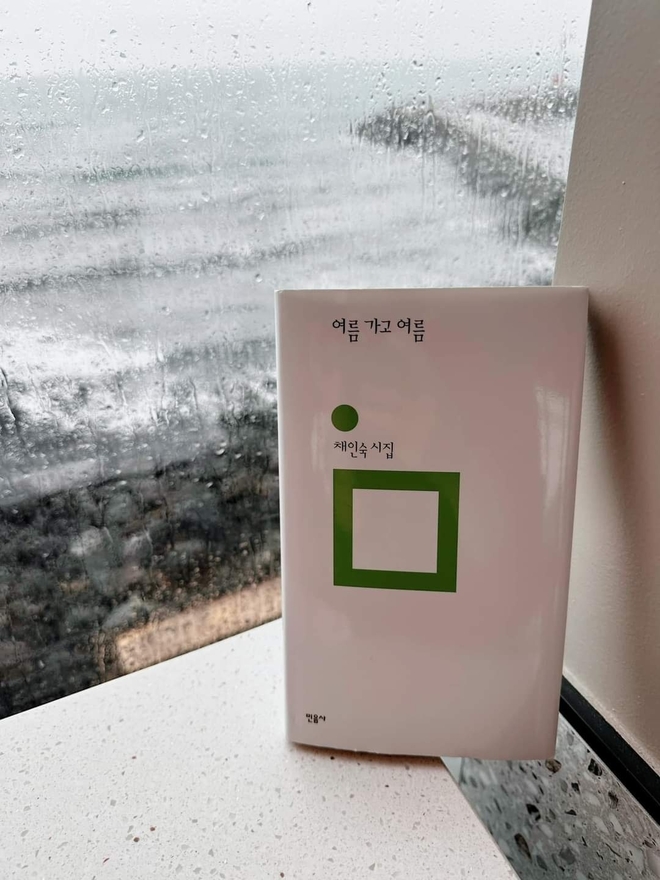

시집의 제목은 ‘여름 가고 여름’(민음사, 2023)으로 제목에서부터 후덥한 열대의 기후를 온전히 담고 있다. 시 공간도 시인이 사는 인도네시아다.

시인은 페이스북에 “시집이 나왔다. 첫번째 개인 시집이다. 그냥……..후련하다”고 썼다. 하지만 이어지는 문장에는 타국에서 느꼈던 외로움을 버틸 수 있게 한 것이 시라고 고백한다.

“스무살부터 지금까지 순정을 잃지 않고 해 온 유일한 일은 시를 쓰는 것이다. 나를 붙들고 점령해 온 유일한 것. 시를 쓰는 내가 있었기에, 모든 소식으로 부터 고립되고 소외되었던 이국의 시간을 나는 짐짓 우아하게 견딜 수 있었다.”

23년간 이국의 땅에서 고립된 시를 써왔다는 고백이다. 그리고 그를 ‘우아하게 견딜 수 있게’한 것은 시에 대한 추억과 열망이었다는 것. 시집 첫 시의 ‘디엥고원’의 첫 문장은 “열대에 찬 바람이 분다”이다. 속절없이 여름이 반복되는 나라에서 부는 열망의 바람이다.

“여름이 오고 여름이 갔다”는 시구처럼 시 안에는 ‘소리를 죽여 혼자 우는 자바의 물소’나 ‘깜보자 꽃송이’, ‘자바의 검은 돌계단’ 같은 인도네시아를 느낀 단어들이 등장한다. ‘디엥고원’, ‘그리운 바티비아’, ‘아홉 개의 힌두사원으로 가는 숲’ ‘네덜란드인 묘지’, ‘미낭까바우, 여자’ ‘시니’처럼 제목도 마찬가지다.

‘밤에는 커다란 시체꽃이 입을 벌리고

도마뱀의 머리통을 천천히 집어삼키는 꿈을 꾸었다’

-‘여름 가고 여름’ 중에서

‘다시 태어나면 살던 마을을 떠나지 않으리

...어릴 적 사투리를 고치지 않으리

친구들이 알아듣지 못하는 이국의 언어로 말하지 않으리

꿈에 속아 짐 가방을 싸는 일은 다시 없으리

나무캥거루와 쿠스쿠스의 서식지를 멀리서 그리워만 하리

사는 곳이 고향이 되는 법은 없었으므로’

-‘다음 생의 운세’ 중에서

‘하루가 시작되기도 전에 지쳐버리던 아침

계절이 바뀐다는 건 어떤 것일까 나는 생각하였다

화란의 말을 잊었으므로 돌아갈 수 없다는 편지를 쓰지 못했다

눈먼 자바의 물소처럼 소리를 죽여 혼자 울었다’

-‘네덜란드 인 묘지’ 중에서

이 시집에는 4개의 장으로 나뉘어 총 52편의 시가 담겨 있다. 8000일을 한 계절 속에서 살아낸 시인의 흔적이다. 그리움이 스콜처럼 쏟아지는 시들, 인도네시아의 열대 식물과 습기에 빠져드는 시간이 될 것이다.

방송인 양희경씨는 지난달 자신의 페이스북을 통해 “집 떠나 고향 떠나 나라를 떠나 멀리서 시인은 더 깊고 단단해져서 벼르던 첫 시집을 냈다. 이곳이 아니면 쓸 수 없었을 시들이 있어 읽고 내 맘 흔들었던 시 ‘나무어미’를 낭송했다”고 전한 바 있다.

“여자는 여자에게

물소 뿔 손잡이가 달린 사다리를

물려주었다....파파야 쓴 잎을 데쳐

저녁 밥상을 차리고

여자는

천천히 어둠을 만지며

사디리를 올랐다”

-‘미낭까바우, 여자’ 중에서

시인은 자서에서 “모든 시는 병의 흔적이다. 다음 생엔 비가 와도 비가 가도 울지 않고 집을 지키는 미낭까바우의 여자로 태어나리라”라고 썼다. 그는 기도로 살았다. “모두가 신은 없다는데 나는 오늘도 기도로 남았다.”-‘디엥고원’에서

채인숙 시인은 2015년 오장환 신인문학상에 ‘1945, 그리운 바타비아’ 외 5편의 시가 당선되어 문학활동을 시작했다.

라디오와 TV 다큐멘터리 작가로 일하다가 1999년 인도네시아로 이주했다. 현재까지 교포로 살아가며, 인도네시아 문화예술을 소개하는 글을 쓰는 등 활발한 창작 활동을 이어가고 있다.